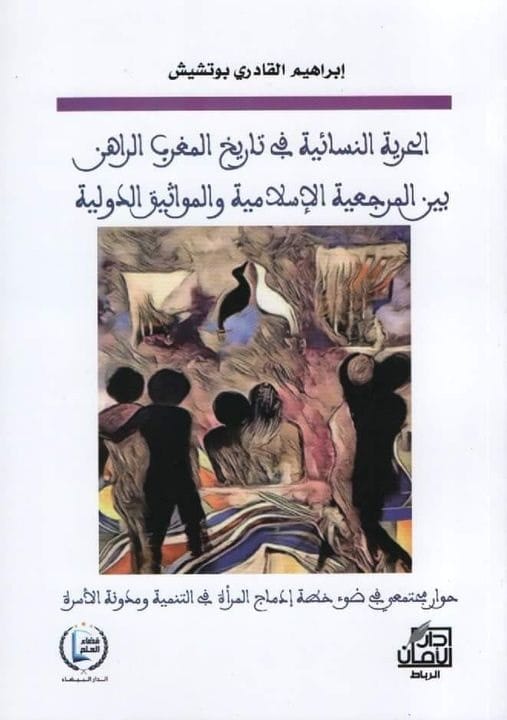

تقديم كتاب”الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن” سعيد بنسعيد العلوي

يطرح الدكتور إبراهيم قادري بوتشيش في كتابه “الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن”، السؤال التالي: ” هل في إمكان المؤرخ أن يؤرخ لحدث لم يبح بعد بكل أسراره، ولم تكتمل بعد كل معالمه وملامحه؟”. سؤال هام، يتصف بالدقة والوضوح من جانب أول، مثلما أنه، من جانب ثان، يحمل في جوفه أسئلة ضمنية ثلاث يجمل بنا أن ننقلها إلى مجال التصريح. السؤال الأول ذو طبيعة منهجية عامة أو قل إذا شئت، سؤال يتصل بالتاريخ من حيث إن التاريخ فعالية إنسانية تتحقق في الوجود العيني للبشر، وبالتالي فهي تخضع لمقتضيات الزمان والمكان معا. سؤالنا هو التالي: هل يمكن الحديث، حقا، عن حدث تاريخي “يبوح” بأسراره، في معنى أنه يفضي للباحث بكل مكنوناته وأسراره؟؟. أما السؤال الثاني فيتعلق بطبيعة المعرفة التاريخية جملة: هل ينتهي الأمر بالمؤرخ إلى الوصول إلى “حقيقة تاريخية” يتم بناؤها عبر معطيات موضوعية تأتي الوثيقة التاريخية في مقدمتها، أم إن حضور المؤرخ، في أطوار بناء المعرفة التاريخية (وبالتالي في عمل البحث عن “الحقيقة”) يحول دون ذلك ما دامت ذاتية المؤرخ تفرض، بطبيعتها، حضورا قويا لذاتية المؤرخ (وبالتالي هيمنة)، حضور كاسح تحكمه الميول والرغبات الذاتية (الخفية والمعلنة)، وتحكم الطوق حوله الإيديولوجية بكل ما تمتلكه من أساليب السيطرة والتمويه. فهل هناك إذن من سبيل أخرى، ربما للحديث عن ” حقيقة تاريخية ” ينتهي إليها المؤرخ بعد إذ يعمل أدواته من أجل إعادة بناء الحدث التاريخي على النحو الذي تمّ به تحققه في الزمان والمكان ؟ وأما ثالث الأسئلة، وليس أقلها مدعاة للحيطة والحذر، فيتعلق بوعي المؤرخ بما يقوم به من عمل التأريخ من حيث إن “شرف المهنة”(والعبارة للمؤلف) يستوجب ممارسة “مهنة المؤرخ”، وهذا من جانب أول، بيد أن الانتماء إلى العصر والشعور بوجوب الالتزام بقضايا المجتمع الذي ينتمي إليه المؤرخ، وتطلعه إلى أن يرى ذلك المجتمع في أفضل الأحوال الممكنة يجعل هذا الأمر صعبا للغاية، إن لم نقل إنه يكاد يكون مستحيلا- وهذا من جانب ثان.

وبالجملة، فإن الأسئلة الثلاثة التي نرى أن السؤال العام الذي يطرحه الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش تنتهي بنا إلى إثارة الإشكال المحوري في الكتابة التاريخية: هل الكتابة التاريخية بناء وتأسيس للمعرفة التاريخية، أم إن الأمر لا يعدو، في العمق أن يكون “قراءة” لفترة محددة يتم القيام بها في ضوء وشروط اللحظة التي تتم فيها القراءة؟

لا شك أن قوة أو ضعف الوعي ب “مهنة المؤرخ” تؤول في نهاية التحليل إلى قوة أو ضعف الشعور بالتوتر الحاد الذي يكشف عنه السؤال. ثم لا شك أيضا أن المؤرخ يخبر هذا التوتر بكيفية أشد قوة وعمقا متى أضاف إلى مهنة المؤرخ، وهي حمل ثقيل، حملا آخر يدرك كنهه كل أولئك الدين تربطهم بالمحيط الذي يعيشون فيه صلة لا تترك مجالا لما يمكن أن نقول عنه إنه حياد، أو يقبل أن ينعت بالموضوعية- في معناه الأصلي الذي يعني إقصاء الذات مطلقا. متى كان المؤرخ ملتزما بقضايا أمته، مهموما بانشغالات العصر الذي ينتمي إليه فهو يضطرب بين مقتضيات المهنة (وهذه تستوجب التماس المعرفة التاريخية في أقصى الحدود الممكنة للدقة والتجرد العلميين) وبين نزوع المثقف الذي لا يملك، بموجب الوعي الذي يحمل بين جنباته، والالتزام الذي يطوق عنقه، أن يكون محايدا إزاء قضية تتصل بواقع عيني هو بعض منه. لا يتعلق الأمر بمعرفة تاريخية مجردة عند المؤرخ المثقف (أو المثقف وقد كان التاريخ هو المهنة التي ينتسب إليها)، مثلما انه لا مجال للحديث عن “خبرة” يطلب من هذا الفصيل من المؤرخين القيام بها. المثقف ليس هذا ولا ذاك، أي ليس مؤرخا “محايدا” ولا خبيرا يطلب منه تقديم خبرة ضمن شروط معلومة. أما إذا استطاع المؤرخ، في ممارسة ” مهنة المؤرخ” إن يزاوج بين ما يفرضه التزام المثقف بقضايا عصره، وما تستوجبه طبيعة المهنة (حرفة التاريخ)، فإن تلك تكون فضيلة تستوجب التنويه بصاحبها، وهي على العموم تفرض عليه شروطا ثقيلة تجعل مهنته عسيرة للغاية.

والرأي عندي أن الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش قد سعى، ما وسعه الأمر، أن يتمسك بما تستوجبه هذه الفضيلة في عمله الموضوع بين أيدينا، نحن معشر القراء. مقتضيات “المعرفة التاريخية” على نحو ما تقره المنهجية المعاصرة، تستوجب الشعور الواضح بدقة وجسامة المسؤولية عند المؤرخ الذي يتصدى لعمل التأريخ للحاضر (وهذه قضية تشغل من فكر القادري بوتشيش مساحة غير قليلة، كما تشهد بذلك مساهمات أخرى أمكنني الوقوف على بعض منها: الربيع العربي، الكوارث العظمى، جائحة كوفيد 19 …).السؤال عنده سؤال مؤرق: كيف لي أن أعيش الحدث وأسعى إلى التأريخ له في الوقت ذاته؟ ما الفرق في نهاية التحليل، بين عمل الصحافي ووظيفة المؤرخ، مؤرخ التاريخ الراهن؟ لا يمثل السؤال في وعي المؤرخ على هذا النحو من التقابل إلا متى كان صاحبه يمتلك درجة عليا من اليقظة وكان، على وجه الخصوص، يقيم لعمل المؤرخ الذي ينبغي أن يكون له في ضوء المعطيات المعرفية التي تخولها المكاسب المنهجية التي تحققت في حقول العلوم الإنسانية عامة والتاريخ، بطبيعة الأمر صدى لها وتعبير نوعي عنها.

ومن جهة النظر التي أصدر عنها فإن الوعي بهذا الإشكال يعلو على الخلاصات والنتائج التي يكون الانتهاء إليها. أجيز لنفسي أن أقول، في عبارة أخرى، إن الوعي بالإشكال على هذا النحو يعني سلوك الدرب الصحيح في بناء المعرفة التاريخية والخوض السليم في صعوباتها وإمكاناتها. إذا كان كذلك فإنه يجوز لنا أن نتحدث، بالأحرى، عن الإستراتيجية التي نرى أن مؤلف “الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن” وليس عن الخلاصات التي يخلص إليها. كما يليق بنا أن نسائل المؤلف عن التزامه أو إخلاله بالمنهجية التي يعلن التزامه بمقتضياتها. ولست أريد، في هدا الصدد، أن أعدو التنبيه إلى ضابطين اثنين يحكمان مقاربة الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش ويقومان بعمل التنبيه اليقظ في معالجة الإشكال موضوع الكتاب. الضابط الأول هو أن هنالك قضيتان محوريتان تقومان خلف مقاربة الجهتين المتنازعتين على الخطة الوطنية لإدماج المرأة المغربية في التنمية (المنافحون عن المرجعية الإسلامية وأنصار المرجعية الحداثية). القضية الأولى، المحورية عند كلا الفريقين المتنازعين، هي قضية الحرية: تصورا وممارسة. والقضية الثانية، مدار الفكر العربي المعاصر، هي قضية الحداثة. الحداثة وقد تم وعيها بكيفيات مختلفة هي ” المصفوفة”) la matrice) التي قرأ مفكرونا العرب في عصر النهضة الواقع العربي المعاصر وقد جعلوا مدار القول فيه النهضة والانحطاط والتقدم، مع اختلاف في تفسير السبب الأساسي الذي يرد إليه أمر الانحطاط (الابتعاد عن جادة المحجة البيضاء، الظلم الشديد الذي أحاط بالمرأة ، الاستبداد…) واختلاف في شرح معنيي النهضة والتقدم والسبيل إليهما. والضابط الثاني هو انه مهما يكون من اختلاف وتضاد بين المنظومتين الإسلامية والحداثية، فإن واقع الحال هو أن العلاقة بين المرجعيتين لا يبلغ أبدا الرتبة التي ينعتها المناطقة بحال “الإقصاء المتبادل”، أي حال التقابل التام والتنافي المطلق، مثل حالي السلب والإيجاب. ذلك أن نقط الالتقاء عديدة، بل إنه، في العمق وخارجا عن مقتضيات “الإيديولوجية” فإنه، من حيث البنية العميقة التي تثوي خلف كلا المرجعيتين، لا تناقض جوهري هناك وإنما إمكان لتركيب جديد انطلاقا مما يرى فيه المؤلف “مشتركات توحد و لا تفرق”.

وبعد، فلا يسعني، في نهاية هذه الكلمة إلا أن أقول إن الأستاذ القادري بوتشيش قد وفق، إلى حد بعيد، في رفع التحدي الذي يقوم في عمل التعارض بين مهنة المؤرخ ومسؤولية المثقف. كم أجدني، وأحسب الشأن مماثلا عند غيري، متشوفاً إلى قراءة مقاربة مماثلة تسلط الضوء على واقع” العزوف عن العمل السياسي في المغرب، عند الشباب خاصة” أو الوقوف على دراسات أخرى في “التاريخ الراهن” لا نزال في بلدنا، في حاجة إلى دعم عمل عالم الاجتماع السياسي وعالم النفس الاجتماعي من قبل مؤرخ الفكر والمؤرخ “المحترف” عامة.